交通事故の後遺障害によるしびれは、労災保険からの補償を受けられます。

しかし、絶対に後遺障害に認定されるとは限りません。

2010年、早稲田大学卒業後、同大学大学院法務研究科を修了し、2016年東京弁護士会にて弁護士登録。都内法律事務所での勤務を経て独立し、数多くの人を助けたいという想いから「弁護士法人あまた法律事務所」を設立。 ▶︎柔軟な料金設定

・初回相談【無料】

・ご相談内容によっては【着手金無料】

▶︎いつでもご相談いただけます

・【土日・祝日】ご相談OK

・【夜間】ご相談OK

・【即日】ご相談OK

tel:0120-651-316

2.債務整理の無料相談窓口

tel:0120-783-748

3.総合お問い合わせページはこちら

この記事の目次

後遺障害によるしびれは労災認定される

業務中や通勤中の交通事故でしびれなどの後遺障害が残ったときは、労災保険から補償を受け取ることができます。

労災の後遺障害とは通勤中や勤務中に負った怪我が治療したにもかかわらず残ってしまった障害です。

交通事故におけるしびれが発症しやすいのは、「むちうち症」という神経障害です。「後遺障害等級」が認められると、労働者は労災保険から後遺障害に関する補償を受けられます。

労災には2種類ある

仕事が原因でケガを負ったり病気になったりしたのが労災(労働災害)で、一般的に「業務災害」と「通勤災害」の2種類があります。

業務災害は業務が原因のケガや病気、障害や死亡を指します。

例えば、配送業務の運転中に他の自動車に追突されてケガをしたときは業務災害として扱われます。ただし、たとえ業務時間内であっても、業務に関係のない行為でのケガしは業務災害に当たりません。

通勤災害は労働者が家と職場を移動している間に被ったケガや病気、死亡などです。ただし、寄り道したなど合理的な経路かではなかったり、経路の途中で通勤と関係のない行為をした場合は、その間およびその後の移動は対象外になります。

労災認定は労基署長(労働基準監督署長)が行います。会社側には労災認定を判断する権限はありません。

いわゆる「労災隠し」として厚生労働省が厳正に対処しています。

後遺障害に関する労災保険とは

労災保険は業務または通勤による労働者の負傷・疾病・障害または死亡に対して、労働者やその遺族のために必要な保険を給付する制度です。仕事中または通勤中に人身事故や死亡事故の被害者になった労働者は、加害者側の任意保険と労災保険の両方から補償を得られます。

労災によるしびれで支給され得る給付金には以下のものがあります。

・障害(補償)給付

業務上または通勤時に負った傷病が完治せず、身体に一定の障害が残ると支給される給付金です。

障害(補償)給付は年金と一時金の2つに分かれており、後遺障害等級1級〜7級では年金が支給され8級〜14級では一時金が支給されます。

・療養(補償)給付

労災による傷病の治療費に対する給付金です。

・休業(補償)給付

労災による傷病を治療するために生じた休業損害に対する給付金です。

しびれの後遺症が残る5つの要因

手足のしびれは主に5つの要因により生じると言われています。

- 末梢神経の損傷

- 骨折

- 靭帯損傷

- 脊髄損傷

- 外傷性脳損傷

交通事故のしびれは椎間板ヘルニアや胸郭出口症候群、脊髄損傷などでも起こるのですが、多く見られる後遺障害はむちうちです。

追突事故などの衝撃で首に強い力がかかることで、神経や血管、筋肉、靭帯などが損傷してしまいしびれを感じるようになります。

むちうちでのしびれは基本的に手に出ることが多いですが、肩や背中、腕、首などに残ることもあります。めまいや吐き気、倦怠感、精神不安定といった後遺症が残ることもあります。むちうちは骨が折れたり傷ができているわけではなく目に見えにくいケガなのですが、後遺症が残りやすいため甘く考えないようにしましょう。

後遺障害は症状固定後に申請できる

しびれの後遺症が病状固定と診断されると、後遺障害等級への申請が可能になります。

「症状固定」は怪我や病気の治療を続けてもこれ以上改善の見込みがない状態を指します。主治医に症状固定と診断されると治療は終了したものとして扱われ、労災関連の書面では「治癒」と表現されます。

症状固定後にも一定以上の後遺障害が残っていれば、認定を申請すると症状に該当する等級が認められます。等級が認定されると、労災保険から障害(補償)給付を受給できるようになります。

ただし、療養(補償)給付や休業(補償)給付は、症状固定になった時点で支給されなくなります。

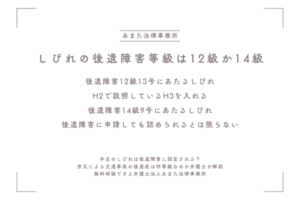

しびれの後遺障害等級は12級か14級

交通事故のケガによるしびれでは、後遺障害12級13号もしくは14級9号になるのが普通です(場合によっては9級などほかの等級になる事例もあります)。ただし、どんな重い後遺症があっても、等級を申請し認定されないと労災の給付は受けられません。

| 後遺障害等級 | 症状 |

|---|---|

| 12級13号 | 局部に頑固な神経症状を残すもの |

| 14級9号 | 局部に神経症状を残すもの |

後遺障害の12級13号と14号9号の違いは、残ったしびれ(神経症状)が「頑固」であるかです。

後遺障害12級13号にあたるしびれ

しびれの後遺症が「局部に”頑固”な神経症状を残すもの」であれば、後遺障害12級13号の認定対象になります。

「局部に”頑固な”神経症状を残すもの」と判断されるには、レントゲン・CT・MRIといった画像所見や神経学的検査などの他覚的所見を提示し、残存する症状を医学的に証明しなければなりません。

具体的にはMRI画像により脊髄や神経根の圧迫が確認でき、しびれの発生箇所と整合性があった場合などが当てはまります。

後遺障害14級9号にあたるしびれ

しびれの後遺症が「局部に神経症状を残すもの」である場合、後遺障害14級9号の認定対象となります。「局部に神経症状を残すもの」と言えるためには、受傷時の状態や治療の経過などから残存する症状を説明できる状況を作らなければなりません。

例えば、MRI画像などの資料では「異常なし」であっても、事故当時から一貫して訴えている自覚症状が医学的に明らかにできるのであれば14級に認定される可能性があります。

後遺障害に申請しても認められるとは限らない

しびれの後遺障害が残っているにもかかわらず、等級が認定されないケースは多くあります。診断書の記載が不十分であったり、必要な検査が行われていなかったりする状況だと、適切な等級は認められにくくなります。

等級の認定申請は法的な手続きであるため、医学知識だけでなく法律知識も必要になります。いくら医学に詳しい担当医に診断書を作成してもらったとしても、診断書の内容が法律上の認定基準を満たしていなければ等級は認定されません。

しびれによる後遺障害の補償金額はいくら?

しびれで後遺障害12級13号または14級9号と認定されると、「障害(補償)給付一時金」「障害特別一時金」「障害特別一時金」が給付されます。

障害補償給付一時金は「給付基礎日額」をもとに給付金額が決まります。しびれによる後遺障害等級の第12級と第14級で給付される金額は以下の通りです。

| 後遺障害等級 | 給付金額 |

|---|---|

| 12級 | 給付基礎日額の156日分 |

| 14級 | 給付基礎日額の56日分 |

給付基礎日額は「労災が発生した日から直前3ヶ月までに支払われた賃金の総額」を「3ヶ月分の日数」で割ったものです。

例をあげると、直近3ヶ月間(92日)の給料の総額が120万円であれば、120万円÷92日=13,044円(小数点以下切り上げ)が一時金で支払われます。

障害特別一時金は「算定基礎日額」をもとに計算します。ただし、算定基礎日額はボーナスの総額で決まるため、ボーナスを得ていない労働者には給付されません。

後遺障害等級第12級と第14級で給付される金額は以下の通りです。

| 後遺障害等級 | 給付金額 |

|---|---|

| 12級 | 算定基礎日額の156日分 |

| 14級 | 算定基礎日額の56日分 |

算定基礎日額は、「労災が発生した日からさかのぼり1年間までに支払われたボーナスの総額」を「365日」で割って算出します。1年間のボーナスが100万円であれば、100万円÷365日=2,740円(小数点以下切り上げ)が一時金で支払われます。

障害特別支給金では後遺障害の等級によって定められた金額が一回のみ支払われます。第12級と第14級で給付される金額は以下のとおりです。

| 後遺障害等級 | 給付金額 |

|---|---|

| 12級 | 20万円 |

| 14級 | 8万円 |

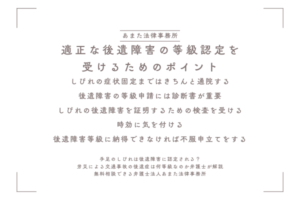

適正な後遺障害の等級認定を受けるためのポイント

後遺障害の審査は厳しく、不備があると正しい等級に認定されないことがあります。適切な等級認定を受けるために、交通事故の被害者が申請するときに気を付けたいポイントを紹介します。

しびれの症状固定まではきちんと通院する

後遺障害等級の認定に影響するのが症状固定になるまでの通院頻度です。

しびれや痛みがあっても仕事が忙しい、定期的な通院が面倒に感じるといった状況だと、2週間に1回や1ヶ月に1回しか病院を訪れないような通院頻度になりがちです。また加害者側の保険会社から治療費の支払いが打ち切りになったことで、治療をやめてしまうケースも見られます。

しかし、通院回数があまりに少ないと「等級認定を受けるほどの重篤な状況ではないのでは?」「すでに回復して後遺症は残っていないのでは?」と判断される可能性があります。

後遺障害の等級申請には診断書が重要

後遺障害等級の申請にあたっては、「後遺障害診断書」の記載内容が重要になります。後遺障害診断書はしびれといった後遺症の内容が詳しく書かれた書類です。

後遺障害診断書は本人が内容を記入するのではなく、担当医師に作成を依頼しなければなりません。そのため、交通事故によって残った自覚症状を、日頃から細かく医師に伝えておくことが大切です。

また労災保険を利用する際には、労災指定の後遺障害診断書の書式を使用するのが注意点です。

しびれの後遺障害を証明するための検査を受ける

適切な後遺障害等級の認定を受けるためには、他覚的所見によって後遺症の存在を証明できなければなりません。

他覚的所見はMRIやレントゲン等の画像所見や神経学的検査の結果を指します。特に12級の認定ではしびれの自覚症状と整合する部位に明確な所見が認められることが必須となります。事故の直後はたいした程度のケガではないと感じても、交通事故に遭ったらなるべく早く医療機関を受診し検査を受けるようにしましょう。

時効に気を付ける

後遺障害で受け取れる給付金の申請には時効が定められています。時効が過ぎてしまうと、強いしびれの後遺症が残ったとしても後遺症に関するお金は支給されません。

| 給付金の種類 | 時効期限 |

|---|---|

| 障害(補償)給付 | 5年 |

| 療養(補償)給付 | 2年 |

| 休業(補償)給付 | 2年 |

後遺障害等級に納得できなければ不服申立てをする

後遺障害等級の認定結果に納得できなければ、所定の行政庁に不服申立てできます。

不服申立ての類型には「審査請求」と「再審査請求」があります。また、審査請求や再審査請求の結果に不服があるときは、裁判所に「取消訴訟」を提起できます。

審査請求

後遺障害の審査請求は行政庁の違法または不当な処分に対して不服を申し立てる手続きです。労災保険給付や後遺障害等級認定に関する審査請求は、「労働者災害補償保険審査官」に対して行います。労働者災害補償保険審査官は、等級認定の決定をした労働基準監督署がある各都道府県の労働局に置かれています。

審査請求は口頭・書面・電子申請で行います。審査請求ができる期間は後遺障害の認定結果を知ってから3ヶ月以内です。

再審査請求

審査請求が棄却されたものの納得できなければ、「労働保険審査会」に再審査請求を求められます。労働保険審査会は労災保険の給付処分に関し第2審として行政不服審査を行う国の機関です。

再審査請求は審査請求について審査官が作成した決定書の謄本が送付された日の翌日から2か月以内に実行しなければなりません。また、再審査請求は審査請求とは異なり、口頭で行えないため文書で提出する必要があります。

参考:労働保険審査会(厚生労働省)

取消訴訟

審査請求や再審査請求の結果に不服があれば、国を相手に地方裁判所に取消訴訟を起こすことができます。できるのは、審査請求や再審査請求の結果を知った日から6か月以内です。

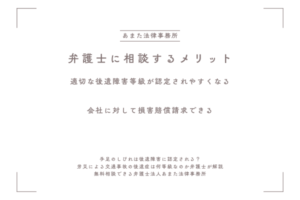

弁護士に相談するメリット

交通事故でしびれが残ったとき、弁護士に相談することで有利な後遺障害の等級認定を受けられる事例はいくつもあります。

現在は無料で相談できる弁護士事務所もありますので、弁護士はハードルが高いものではありません。また加入している任意保険に弁護士特約サービスが付いていれば、保険会社が弁護士費用を負担してくれます。気軽に利用できるでしょう。

適切な後遺障害等級が認定されやすくなる

弁護士に相談すれば後遺障害診断書に労災認定基準に合致する症状が記載されているか確認してもらえます。仮に、診断書の内容に不備や間違いがあれば、主治医に診断書の内容を追記してもらうように働きかけてくれます。

後遺障害等級認定では申請時に提出する後遺障害診断書が非常に重要になります。後遺障害を裏付ける症状が記載されていなければ、適切な等級認定は受けられません。

また、適切な後遺障害等級を受けるためには、正しい通院方法で治療することも大切です。治療を途中で中止したり必要な検査を受けていなかったりすると、等級認定で不利になっています。弁護士はしびれの治療に関しても、相談者の状況に応じて適切なアドバイスをしてくれます。

会社に対して損害賠償請求できる

労災によるしびれの後遺障害が認定されると、会社や第三者に対して精神的損害を償うための「慰謝料」を請求できる可能性があります。

過重労働を強いられた労働者が疲労の蓄積と睡眠不足が原因で勤務中に交通事故を起こしたのであれば、会社側への慰謝料請求が認められる可能性があります。

ただし、通常の労災保険には慰謝料の補償は含まれていません。そのため、会社や第三者に対して直接、損害賠償を請求する必要があります。労災の損害賠償を請求するときは、労働者側が証拠を集めて立証活動を行わなければなりません。

後遺障害によるしびれについてまとめ

勤務中または通勤中に発生した交通事故でしびれが残ったときは、後遺障害等級を申請することで労災保険から補償を得られます。

しびれの症状は12級12号、14級9号に7認定されるのが普通なのですが、後遺障害は申請すれば必ず認められるわけではありません。適切な補償を獲得するためには、入念な準備が必要になります。

そこで、頼りになるのが交通事故の事案に精通している弁護士です。弁護士に依頼すれば、等級認定を申請する際に手厚いサポートが受けられます。また、認定されず不服申し立てをする際にも、弁護士が法的な観点から適切な方法で対応してくれます。

しびれの後遺症が残ってしまい後遺障害を申請したい、できるだけ高額の賠償金を受け取りたいといった不安や悩みが少しでもあるなら、ぜひ弁護士への相談を検討してください。

2010年、早稲田大学卒業後、同大学大学院法務研究科を修了し、2016年東京弁護士会にて弁護士登録。都内法律事務所での勤務を経て独立し、数多くの人を助けたいという想いから「弁護士法人あまた法律事務所」を設立。

▶︎柔軟な料金設定

・初回相談【無料】

・ご相談内容によっては【着手金無料】

▶︎いつでもご相談いただけます

・【土日・祝日】ご相談OK

・【夜間】ご相談OK

・【即日】ご相談OK

1.交通事故の無料相談窓口

tel:0120-651-316

2.債務整理の無料相談窓口

tel:0120-783-748

3.総合お問い合わせページはこちら

- すべて弁護士の私にお任せください!!

弁護士が示談交渉、慰謝料の増額をサポート!- 交通事故のご相談はコチラ