交通事故の後遺障害を申請するタイミングは、症状固定と診断されてからが一般的です。後遺障害が認定されると、等級に応じた慰謝料や逸失利益を請求できるようになります。

2010年、早稲田大学卒業後、同大学大学院法務研究科を修了し、2016年東京弁護士会にて弁護士登録。都内法律事務所での勤務を経て独立し、数多くの人を助けたいという想いから「弁護士法人あまた法律事務所」を設立。 ▶︎柔軟な料金設定

・初回相談【無料】

・ご相談内容によっては【着手金無料】

▶︎いつでもご相談いただけます

・【土日・祝日】ご相談OK

・【夜間】ご相談OK

・【即日】ご相談OK

tel:0120-651-316

2.債務整理の無料相談窓口

tel:0120-783-748

3.総合お問い合わせページはこちら

この記事の目次

交通事故による後遺障害認定(後遺障害の申請)とは

交通事故のケガによる後遺症を後遺障害と呼びます。1~14の等級に分かれていて、定められた手順で申請すると認定を受けられます。

「後遺障害の申請」で後遺障害等級が認定されないと、後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益は請求できません。

注意点は、後遺症があったとしても申請すれば絶対に等級認定してもらえる保証はないことです。きちんと認定を受けるには、申請するタイミングや準備が大切になります。

参考:後遺障害等級表

後遺障害認定申請のタイミングはいつ?

交通事故の後遺障害認定に申請するタイミングは、医師から「症状固定」の診断を受けた後です。「症状固定」とは、これ以上ケガの治療を続けても症状の改善が望めない状態を指します。

症状固定の判断は治療してもらっている主治医が行います。加害者側の保険会社が「症状固定にしませんか」的な提案をしてくることがありますが、治療費の打ち切りをしたいだけですので素直に応じなくてかまいません。医師の指示に従うようにしましょう。

後遺障害の申請方法は?

後遺障害の申請方法には加害者の保険会社に手続きをまかせる「事前認定」と、被害者自身が申請する「被害者請求」の2種類があります。

おすすめなのは被害者請求です。手間はかかりますが適切な等級での認定を受けやすくなりますし、保険金を早く受け取れるためです。

事前認定

事前認定は相手方の任意保険会社に、手続きを一括してやってもらう方法です。

被害者側が行わなければならない工程は、医師の診断書を保険会社に送付するくらいです。診断書以外の書類は保険会社がすべて揃え対応してくれます。審査機関への申請に必要な資料やレントゲン、CT等の画像を入手する手間を省けますし、取得に費用もかからなくなります。また、自賠責保険と任意保険の手続きを一括して処理してもらえるのもメリットです。

ただ、保険会社は支払う補償金をなるべく安く済ませようとする傾向があることに注意が必要です。「保険会社が支払う金額が低くなる=保険会社の損失を小さくできる」という構図があるためです。

事前認定は加害者側を有利にするため、被害に遭った側が不利になるような内容を記載した書類で申請される可能性があります。結果、認定を受けられなかったり、不当に低い等級で認定されてしまう恐れが生じるのがデメリットと言えるでしょう。保険会社が提示する内容をよく確認しないと、損をしてしまう危険性があるのです。

さらに、事前認定では保険料の処理が任意保険と一括になるため、保険料の前払い制度はありません。

被害者請求

被害者請求は被害者自身が必要な書類を準備し手続きを行う方法です。後遺障害診断書をはじめ、その他の申請書や画像資料など、以下の書類を収集し用意する必要があります。

・交通事故証明書

・支払請求書兼支払指図書

・事故状況説明書

・印鑑証明書

・診断書

・診療報酬明細書

・画像資料など

書類はすべて自分で作成・集める必要がありますが、取り寄せる場所がバラバラのため手間も時間もかかります。支払請求書は加害者側の自賠責保険会社、交通事故証明書は自動車安全運転センター、後遺障害などの診断書は医療機関、印鑑証明は住んでいる市区町村などなど、多岐にわたります。仕事が忙しい、育児や介護で時間がないといった人にとっては、無謀な方法かもしれません。また入手に費用がかかるものは、自腹で支払わなければならないのも難点です。

一方、被害者請求は示談が成立する前でも、自賠責保険から賠償金を前払いで受け取れるというメリットがあります。

被害者請求は手続きが複雑になり個人で完璧に行うのは大変ですので、交通事故の案件に精通している弁護士に依頼をするのが良いでしょう。

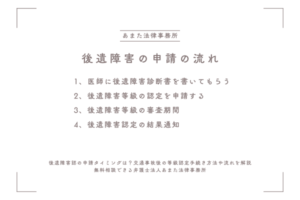

後遺障害の申請の流れ

後遺障害の申請から認定を受けるまでの流れを解説します。

1、医師に後遺障害診断書を書いてもらう

症状固定の診断を受けたら担当医に後遺障害診断書の作成を依頼し、後遺障害等級認定の申請手続きはスタートとなります。

後遺障害の認定を受けるにはケガによる症状の医学的な証明が求められるため、事前認定でも被害者請求でも医師の診断書は必須です。ただし、医師がいない整骨院などでは発行できないので気を付けましょう。

診断書の作成にかかる期間は1~2週間ほどです。完成したら患者に交付するだけでなく、希望すれば保険会社に直接送付してもらえる場合があります。

2、後遺障害等級の認定を申請する

事前認定、被害者請求のいずれかの方法で後遺障害等級の認定を申請します。事前認定を選択すると、相手の任意保険会社に後遺障害診断書を送付すれば、後の手続きはすべて保険会社にやってもらえます。

3、後遺障害等級の審査期間

後遺障害等級認定の審査は、基本的に1.5か月~2か月程度です。しかし内容によって変わり、早ければ1か月ほどで結果が出るケースもあれば3か月~4か月先になることもあります。

もし事前認定で保険会社に依頼してから2か月以上経っても連絡がないときは、放置されている可能性が考えられます。保険会社に問い合わせて進行状況がどうなっているのか確認してみましょう。保険会社は数十件の案件を一度に抱えているのが普通のため、処理が遅れていたり、連絡するのを忘れられることがあります。

4、後遺障害認定の結果通知

後遺障害認定の結果がでると、事前認定では自賠責調査事務所から任意保険会社へ認定の可否が通知されます。その後、保険会社から被害者に結果が通知されます。被害者請求では、自賠責調査事務所から自賠責保険会社に結果の報告があります。

認定されれば自賠責保険会社が保険金を計算し、被害者への結果通知とともに保険金が支払われます。

申請しても後遺障害に当たらないと判断されることはありますが、審査結果に納得いかなければ異議申し立ての手続きをすれば再び申請できます。

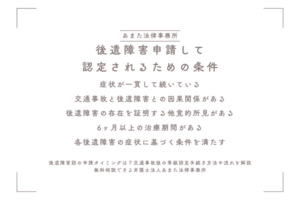

後遺障害申請して認定されるための条件

後遺障害に認定されるためには、以下の条件をクリアしている必要があります。適正な等級認定を勝ち取るためにも、ポイントを押さえておきましょう。

症状が一貫して続いている

後遺障害認定を受ける際には、事故後一貫して症状を訴えていることが大切です。後遺障害は適切な治療を続けたにもかかわらず、残ってしまった後遺症に対して認定されるものです。よって、負傷してから常に症状が一貫して現れていなければなりません。

途中で症状の内容が変わってしまった、治ったと思い治療を止めたけれど後からまた症状が出てきた、といった場合は認定を受けるのは難しくなります。時間とともに主張が変化していたり、一度は治ったと言っていたりすると、事故との関連性そのものを疑わてしまいます。

特に怪我の症状が回復しないからといって転院したりすると、担当の医師が変わり所見も変わってしまいます。一貫性が認められなくなる原因になるので注意が必要です。

交通事故と後遺障害との因果関係がある

後遺障害として認定されるのは、交通事故が原因となった後遺症です。事故の以前からあった症状だと判断されれば、認められません。

事故に遭ったら当日のうちに病院に行って診察を受けましょう。そして、医師から完治または症状固定の診断を受けるまで治療を続けてください。自分の判断で治療を途中で止めてしまうと、事故とケガの因果関係の証明が難しくなります。

後遺障害の存在を証明する他覚的所見がある

症状の存在を医学的に証明できなければ、後遺障害認定は受けられません。後遺障害は、「痛い」「違和感がある」といった被害者の自覚症状だけではなく、医学的な情報や証拠をもとに客観的に後遺障害を証明する必要があります。

「本人が痛いと言ってるのだからいいでしょ」とはならないので気を付けましょう。

レントゲンやCT、MRIなどの画像資料、神経学的な検査結果といった客観的な証拠を添付するようにしてください。特に、むちうちなど外見からはわからない症状の場合、神経学的検査は非常に重要です。

神経学的検査は医学的に必要な検査と後遺障害で求められる検査が違っていることがあります。医師だけでなく弁護士とも相談してどの検査を受けるべきか決めるのが、認定されやすくするコツになります。

6ヶ月以上の治療期間がある

一般的に後遺障害認定を申請するまでには、6か月以上の治療期間が必要と言われます。これ以上回復が見込めない症状固定と判断するためには、ある程度長い期間の治療やリハビリが必要になるためです。ちなみに交通事故の後遺症で多いむちうちは、6か月の治療期間が後遺障害認定に申請する目安となっています。

ただ、必ずしも6か月以上でなければならないと決まっているわけではなく、医学上妥当と認められるのであれば6か月経過していなくても問題ありません。

交通事故では痛みなどが残る「神経障害」や関節の動きに問題が生じる「機能障害」は治療を続ければ回復する可能性があるため、6か月程度様子をみるケースが多いです。しかし指を失った欠損障害のケースなどでは症状が改善しないのが明らかなため、6か月を待たずに申請が可能になります。

各後遺障害の症状に基づく条件を満たす

後遺障害等級は「自動車損害賠償保障法施行令」により、症状の重さや残った部位を基準として、1級~14級までの等級と140種類、35系列のグループに分類されています。

例えば、1級1号なら「両目の失明」、2級1号なら「片目を失明しもう一方の眼の視力が0.02以下になった場合」など、それぞれの等級や分類で該当する症状が細かく決められています。後遺症が残っていたとしても、規定の条件を満たさないと後遺障害の認定は受けられないのは当然のことです。

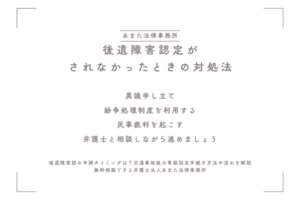

後遺障害認定がされなかったときの対処法

後遺障害を申請しても、「非該当」となるケースも想定しておく必要があります。交通事故で後遺障害の認定を受けられる確率は、実はそれほど高くはありません。過去のデータからみた認定率は5%程度といわれています。

後遺障害の申請が認められなかったときは、対処法を実践し再申請してみてください。

異議申し立て

後遺障害等級認定の結果に納得いかない時のために用意されている制度が「異議申し立て」です。損害保険料率算出機構に「異議申立書」を提出すれば、再審査を受けられます。異議申し立てにかかる期間は通常2か月~3か月程度ですが、長いと半年ほどかかるケースもあります。

ただ、異議申し立てが認められる割合は約12%しかなく狭き門となるのが現状です。同じ書類や証拠をもとに再び申請を行っても、認定を得るのは難しいでしょう。

紛争処理制度を利用する

自賠責保険に関する紛争の解決機関である「一般財団法人自賠責保険・共済紛争処理機構」に不服申し立てを行い、審査してもらう方法です。

紛争処理機構は東京と大阪の2か所あります。後遺障害認定を行っている損害保険料率算出機構とは全く別の独立した機関で、弁護士や医師、学識経験者など第三者が等級認定が適切だったかを書面により審査します。審査期間は4か月ほどです。

申請は無料ですが、紛争処理制度の審査を受けられるのは1回のみとなります。1度失敗してしまうと、再申請はできませんので気を付けましょう。

民事裁判を起こす

裁判所に訴えを起こし後遺障害認定を求める方法です。民事裁判なら認定だけでなく、後遺障害の程度を細かくみて賠償金に反映してくれる場合もあります。しかし一般の方にはハードルが高く、該当しなかったときの最終手段といえます。

裁判所は損害保険料率算出機構や紛争処理機構とは別物ですが、損害保険料算出機構や紛争処理機構の決定を尊重し判断される傾向にあります。しっかりとした証拠や根拠を揃えなければ、結果を覆すのは難しいでしょう。個人で対応するのは困難ですので、弁護士に依頼して手続きをしてもらうのがおすすめです。

さらに民事裁判は結果が出るまで長期間かかり、1年以上かかることもあります。裁判費用がかかることもありますし、できれば民事裁判を起こさずに解決したいものです。

弁護士と相談しながら進めましょう

交通事故による後遺障害等級の認定で異議申し立てや裁判を考えている場合は、弁護士に依頼して相談しながら手続きを進めるのが良いでしょう。後遺障害等級認定が非該当になったときの対処法はいくつかありますが、いずれの方法も認定率は高いとはいえません。証拠を集めるなどしっかりとした対策が必要です。

弁護士はどのような書類や資料、画像を用意すれば認定率が高くなるかがわかっていますので、的確なアドバイスしてもらえます。実際に、弁護士と相談しながら進めて認定を勝ち取った事例は何件もあります。

弁護士に依頼するときに、多くの方が気にされるのが費用面の問題でしょう。弁護士費用には、相談料、着手金、報酬金などがあり、それぞれ金額の目安は以下のようになっています。

| 相談料 | 1時間5000円~1万円 | 弁護士への法律相談にかかる費用。無料の法律相談を行っている事務所もある。 |

|---|---|---|

| 着手金 | 10万円~20万円 | 正式に依頼するときに支払う費用。依頼が成功するかどうかに関わらず、原則返金されない。 |

| 報酬金 | 経済的利益の10~30%(+数万円)程度 | 依頼に対する成功報酬として支払う費用で、弁護士の働きによって得られた経済的利益の1割から3割程度を支払う。 |

| その他 | 弁護士の交通費や事務所外で活動するときの日当など。 |

弁護士費用は高額というイメージがありますが、交通事故の後遺障害で得られる損害賠償は高額になります。弁護士費用を支払ったとしても赤字になるケースはまれです。

また、弁護士に依頼すれば交通事故の後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益を、高額な弁護士基準で算定できるようになります。

例えば1級・要介護の相場は、自賠責基準は1,650万円で弁護士基準は2,800万円です。獲得できる金額は1,000万円以上も違ってくるのです。14級でも自賠責基準は32万円で弁護士基準は110万円ですので、差額は78万円にもなります。これだけ金額に大きな違いがあるなら、弁護士費用がかかっても、弁護士に依頼したほうがお得といえるでしょう。

現在、相談料や着手金が無料になるサービスを実施している弁護士事務所は多々あります。それに加入している任意の保険に弁護士特約が付いていれば、保険会社が弁護士費用を負担してくれます。費用を抑える方法を活用すれば、少ない負担で交通事故の問題を弁護士にサポートしてもらうことが可能です。

後遺障害を申請するなら弁護士に相談を

交通事故の後遺障害を申請するタイミングは、医師から症状固定の診断を受けたときが目安です。後遺障害が認定されれば、等級に応じた慰謝料や逸失利益といった損害賠償金を受け取れます。

ただし認定には一貫性や他覚的所見、症状と事故の因果関係などがあり、認定されない可能性は高いです。もし認定が認められなかった場合は、異議申し立てや紛争処理機構、裁判など手続きにより結果を覆すことも可能です。しかし、交通事故の後遺障害についての知識がない一般の方が、望んだ結果を出すのは難しいのが現実です。

後遺障害の申請や異議申し立ては、弁護士に相談しながら進めると認定率が高くなります。「後遺障害等級認定を申請したい」「申請したけれど非該当になった」など、交通事故の後遺障害に関しての困りごとがあるなら、ぜひ弁護士への相談を検討してください。

2010年、早稲田大学卒業後、同大学大学院法務研究科を修了し、2016年東京弁護士会にて弁護士登録。都内法律事務所での勤務を経て独立し、数多くの人を助けたいという想いから「弁護士法人あまた法律事務所」を設立。

▶︎柔軟な料金設定

・初回相談【無料】

・ご相談内容によっては【着手金無料】

▶︎いつでもご相談いただけます

・【土日・祝日】ご相談OK

・【夜間】ご相談OK

・【即日】ご相談OK

1.交通事故の無料相談窓口

tel:0120-651-316

2.債務整理の無料相談窓口

tel:0120-783-748

3.総合お問い合わせページはこちら

- すべて弁護士の私にお任せください!!

弁護士が示談交渉、慰謝料の増額をサポート!- 交通事故のご相談はコチラ