交通事故で骨折したときの慰謝料相場は、ケガの度合いや適用する算定基準によって変わります。

本記事では、交通事故で骨折し通院や入院をしたときに

もらえる慰謝料の種類

入通院したときの慰謝料相場

後遺症が残ったときの慰謝料相場

慰謝料を適切に受け取る方法

がわかります。

執筆・監修:豊川祐行

2010年、早稲田大学卒業後、同大学大学院法務研究科を修了し、2016年東京弁護士会にて弁護士登録。都内法律事務所での勤務を経て独立し、数多くの人を助けたいという想いから「弁護士法人あまた法律事務所」を設立。 あまた法律事務所へのお問い合わせはこちら

この記事の目次

骨折でもらえる慰謝料2種類を解説

交通事故で骨折したとき、加害者に請求できる慰謝料は、入通院慰謝料と後遺障害慰謝料の2種類です。

相場は負った骨折の種類や治療期間により違ってきます。

民法709条では、過失によって相手の権利や法律上の利益を侵害した者は、生じた損害を賠償する責任を負うと定められています。精神的苦痛は個人差があり、本来、金額で計れるものではありませんが、法的に慰謝料は金銭で支払うことになっています。

入通院慰謝料(傷害慰謝料)

交通事故により、医療機関への入院や通院を余儀なくされたことに対する肉体的・精神的苦痛に対する慰謝料で、傷害慰謝料ともいわれます。

原則として骨折の治療期間によって計算され、入院や通院の期間が長いほど相場も高くなる傾向にあります。

軽症であっても受け取ることができ、後遺障害のありなしも関係ありませ。1日でも通院していれば対象になり、たいしたケガはないが事故の当日に念のため病院に行ったようなケースでも請求できます。

ただし骨折するような交通事故であれば、医療機関を受診するのは当然です。骨折では入通院慰謝料を受け取れると思って良いでしょう。

後遺障害慰謝料

交通事故により、何かしらの後遺症が残ったときに請求できる慰謝料です。

しかし自己の申告のみで誰でも請求できるわけではなく、きちんと医師に後遺障害診断書を書いてもらい、損害料率算出機構(自賠責損害調査事務所)という機関で認定を受ける必要があります。

後遺障害には痛みやしびれが少し残るような軽度なものから、失明や体の一部が失われたり、常時介護が必要となったりするなど今まで通りの日常生活が送れなくなるような重度のものまで様々な症状があります(交通事故でよくあるむちうちは、軽症とみなされます)。

そのため、後遺障害の認定は1級から14級までの等級が設定され、それぞれの等級ごとに慰謝料がいくらになるか決められています。1級が一番重く数字が小さくなるほど軽症となりますが、重度になるほど、慰謝料の相場金額も上がるシステムです。

交通事故のよる骨折の慰謝料は程度や治療期間で決まる

骨折を含め交通事故によるケガの慰謝料の金額を決めるのは、「どれくらい重いケガをしたか」と「どれくらいの治療期間がかかったか」です。

入通院慰謝料は治療期間をもとに計算されます。重い骨折ほど入通院の期間が長く、相場も高額になるのが普通です。

骨折の治療期間は、ギブス固定でも一般的に半年以上かかるといわれています。手術が必要なケースや複数個所を骨折しているようなケースでは、1年以上の長期に渡る治療が必要になることもあります。

また、骨折の場合はケガの程度だけでなく、どこを骨折したかも慰謝料に影響する重要なポイントです。

頭部や脊椎の骨折など後遺症が残ると想定される重症では、慰謝料の相場が数千万円に及ぶこともあります。

交通事故でよくある骨折の種類

慰謝料の相場は、骨折の種類によって異なってきます。

どこをどのように骨折したのかによって治療期間や症状が大きく違います。漢字では骨が折れると書きますが、実際には骨にヒビが入ったり、欠けたり凹んだりするものなど様々な骨折があります。

交通事故で起こりやすい骨折の種類を確認していきましょう。

傷口がなく皮膚の表面に骨が露出していない骨折になります。交通事故では比較的多く見られ、閉鎖骨折、皮下骨折とも呼ばれます。

どれだけひどく骨が折れていても、骨が身体の中から出ていない状態であれば単純骨折になります。

骨折した骨が皮膚を突き破り、身体の外に露出してしまっている状態の骨折で、複雑骨折とも呼ばれます。

一般に、複雑骨折というと骨が複雑に砕けたようなイメージをもちますが、実際には骨が傷口から飛び出している状況の骨折を指す用語です。最近では開放性骨折と呼ばれることが多くなっています。

外部から強い衝撃を受けることで、筋や靭帯、腱の付着部と骨の一部が引き剥がされてしまうことで起きる骨折です。裂離骨折とも呼ばれます。

骨折した部分には腫れや痛みが生じます。場合によっては、剥がれた骨が元の場所からずれてまったり、感覚障害・歩行障害などを引き起こしたりすることもあります。

外部から骨を押しつぶすような強い力がかかることで起きる骨折です。

一般的に人間の身体を支えるうえで大切な背骨を骨折した症状を指します。

ひどくなると背骨が変形したり、運動障害が残ったりすることもあります。

骨が粉々に砕ける骨折で、骨片が3つ以上に分かれていると粉砕骨折になります。

交通事故で強い衝撃を受けたときなどに特に起こりやすい骨折です。

骨折した場所の周囲に痛みや腫れなどが起きる他、悪化すると見た目が変形してしまったり、動かせなくなったりといった症状も起こります。後遺症が残る事例も少なくありません。

交通事故の慰謝料算定には3つの基準がある

交通事故による骨折の慰謝料を計算する方法には、自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準の3つがあります。

どれを適用するかで金額が大きく異なるため注意が必要です。

慰謝料をできるだけ多くもらいたいのであれば、弁護士基準を利用しましょう。

自賠責基準

自動車を運転するうえで、加入が義務付けられている自賠責保険に基づく慰謝料の算定基準です。

基本的にはすべてのドライバーが加入していますので、自賠責基準による慰謝料はどの交通事故でも受け取ることができます。

ただし相場は3つの基準のなかで一番安く、最低限の補償しか受けられないのが注意点です。

自賠責保険には支払われる慰謝料の金額に上限があり、もし上限を超えてしまったら加害者やその家族が加入している任意保険から支払いを受けることになります。

任意保険基準

加害者が加入している任意保険会社による慰謝料の算定基準です。

一般的に慰謝料は自賠責保険よりも高くなりますが、弁護士基準と比べると相場は大幅に安くなってしまいます。

任意保険基準の計算方法は各保険会社が自由に決めることができ、相場は外部に非公開とされています。

実際のところは、任意保険の計算基準も低く設定されていることが多いとみられます。保険会社も民間の営利企業であるため、支払う保険金の額はなるべく減らしたいと考える傾向にあるためです。保険会社が提示する示談金は、適正な金額とは限らないといえるでしょう。

弁護士基準

弁護士基準は裁判所基準とも呼ばれ、弁護士に依頼したときや裁判所に訴訟を起こしたときに適用される算定基準です。

3つのなかで最も高額な慰謝料を請求できるのが、大きなメリットです。

弁護士基準は公益社団法人「日弁連交通事故相談センター」から発刊されている「交通事故損害額算定基準」(通称:青本)や日弁連交通事故センター東京支部から刊行されている「民事交通事故訴訟・損害賠償額算定基準」(通称:赤い本)などを参考に計算されています。

弁護士に依頼するだけで裁判を起こした場合と同様の基準で慰謝料を算定できるようになるため、自賠責基準と比べると2倍以上の金額を受け取れた事例もあります。弁護士基準こそ、交通事故の被害者が本来もらうべき慰謝料額といえるでしょう。

骨折は弁護士費用倒れになりにくい

弁護士基準を利用するには、弁護士に依頼する費用が必要になります。獲得できる慰謝料が高ければ弁護士費用を支払っても損はしないのですが、低い慰謝料しかもらえないと弁護士費用のほうが高くついてしまう危険性があります。

弁護士に依頼する前に、自分のケガの度合いでもらえる慰謝料の相場をあらかじめ確認しておきましょう。

ただ骨折は治療期間が半年から1年と長期になりやすいため、慰謝料も高額になることが多いです。弁護士を依頼しても費用倒れになる可能性は低いので、できる限り弁護士基準での請求が望ましいといえます。

弁護士特約を利用する

交通事故の被害者が加入している任意保険に弁護士特約がついていれば、弁護士費用や相談料の負担を減らせます。

契約の内容によって異なりますが、弁護士特約は弁護士費用300万円まで、法律相談10万円までを、保険会社が支払ってくれるサービスです。

交通事故の示談交渉ですと弁護士費用は300万円まででおさまることがほとんどですので、弁護士費用の心配なく弁護士基準で慰謝料を請求できるでしょう。

交通事故の骨折による慰謝料以外の損害賠償

交通事故で骨折すると、慰謝料以外にも損害賠償を受け取ることができます。治療にかかる費用や仕事を休んだことへの補償などを、損害賠償金として請求できます。

治療関係費

医療機関で交通事故の骨折を治療するのにかかった費用で、病院での診察や検査、リハビリ、薬代などが当てはまります。

加害者の加入している保険会社に実費で請求でき、医師の指示による治療であれば、おおむね費用は戻ってくると考えていいでしょう。病院でもらった領収書などは請求で必要になるので残しておいてください。

ただし、認められるのは必要かつ相当な範囲とされています。温泉治療や鍼灸治療など、医師の治療ではなく自分の判断で行ったものに関しては支払われません。

骨折のように長期の治療が必要なケガの場合、途中で保険会社が治療費の支払い打ち切りを主張してくることがあります。しかし、治療費の補償がないからといって、治療をやめるのはおすすめできません。もし治療費が打ち切りとなっても、自分の健康保険を使い完治するまできちんと治療を継続するようにしてください。

休業損害

交通事故による骨折のため、仕事を休まなくてはならなくなったとき、減少分の収入を請求できます。

会社員は直近3カ月の給与から、事業主は確定申告をもとにして1日当たりの収入を計算し、損害額を導き出します。アルバイトなど非正規社員も対象です。

有給休暇を消化して休んだ場合も請求できます。また、専業主婦や失業中のように収入がない場合でも、それぞれの属性による平均賃金などから計算して請求可能です。ただし、労災保険から休業補填給付を受けたときや給料の額に変動が無かった場合には支払われません。

逸失利益

交通事故の骨折で後遺障害認定を受けたときに請求できるのが逸失利益です。

後遺症がなければ将来働いて得られるはずだった収入等の補償です。

休業損害と似ていますが、休業損害は病状固定までの損失を補償するものであるのに対して、逸失利益は病状固定後の損失を補償するものです。

いくら受け取れるかは、事故前の収入が相場になります。

逸失利益は「基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数」の計算式で算出します。

基礎収入は会社員なら月々の給与、事業主なら確定申告書の金額をもとに計算されます。専業主婦でも、政府の賃金構造基本統計調査をもとにした賃金センサスの女子平均賃金を目安に計算した金額を請求できます。

もとが高収入、後遺障害が重度、将来働けたはずの期間が長い(年齢が若い)か方が高額になります。

基礎収入500万×労働能力喪失率56%×ライプニッツ係数18.327=5131万5600円

となります。

※労働能力喪失期間は67-年齢で計算。

学費、下宿代など

学生が交通事故で骨折し、休学や留年することになったときは、休学のためにかかった余分な学費や教材代、下宿代、休学による学習の遅れを取り戻すため利用した家庭教師や塾の費用などの請求も認められることがあります。

交通費

交通事故の骨折治療のため通院したときにかかった交通費を実費で請求できます。

ただし、認められるのは必要性・妥当性のある費用のみです。

例えば、交通事故で骨折したため電車やバスが使えずタクシーを利用したのであれば認められますが、自力で歩けるくらいまで回復しているのにタクシーを使っていれば、必要性がない交通費と判断される可能性があります。

自家用車での通院ではガソリン代や高速料金、駐車場代なども請求できます。ガソリンは1キロあたり15円の相場で計算されますが、高速や駐車場代の請求には領収書が必要になるため、きちんと残しておくようにしましょう。

交通事故による骨折の慰謝料は子どもや高齢者でも請求できる

交通事故で骨折したのであれば、子どもや高齢者でも慰謝料請求できます。

骨折の慰謝料は治療期間によって決まるため、基本、年齢関係なく請求できると思ってよいでしょう。

また、慰謝料以外の治療にかかった費用などの支払いも受けられます。

交通事故の骨折で慰謝料をもらうためのポイント

不幸にも交通事故の骨折で慰謝料を請求するために、やるべきことを知っておくことは大切です。後々、後悔しないように気を付けてください。

交通事故に遭ったらまず警察に通報して事故届を提出します。

警察に届けないと人身事故扱いにならず、後で自動車安全運転センターから発行される「交通事故証明書」をもらうことができません。結果、慰謝料や保険金の受け取りに支障が出る恐れがあります。

交通事故に遭ったら、当日中に病院に行くことが大切です。

骨折の受診先は整形外科になります。骨折のため自力で病院に行けないときは救急車を呼んでください。

交通事故による骨折の治療は、医師から完治または病状固定の診断を受けるまで続けてください。

病状固定とは後遺症など一部の症状は残っているものの、これ以上一般的な治療を続けても改善が見込めず完全には治癒しない状況をいいます。

自分の勝手な判断から途中で治療をやめてしまうと、慰謝の料減額につながり損をする恐れがあります。また、病院への通院回数も慰謝料の算定に影響するため、適切な頻度での通院は大切です。

交通事故後、通常は加害者の加入している保険会社から連絡があり、治療費や慰謝料に関する示談交渉がはじまります。

示談交渉は交通事故の慰謝料がいくらになるかを決める大切な段階です。

慰謝料には相場がありますが双方の過失割合などにより、金額が変わることはあります。すべては交渉次第といえるでしょう。

保険会社は民間企業で利益を出さなければなりませんから、慰謝料や治療費はなるべく少ない金額で抑えようとするのが普通です。

それにいくつもの事例をこなしている経験上、自分が有利になるような対応で示談交渉をすすめるのが上手いです。交通事故の賠償金や慰謝料についての知識がないと、相手の言われるままになってしまいがちなので気を付けなければなりません。

適正ではない慰謝料しかもらえない事態を避けるためにも、示談交渉は弁護士など法律の専門家にアドバイスをもらうのがおすすめです。

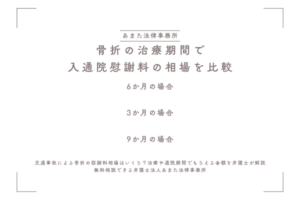

骨折の治療期間で入通院慰謝料の相場を比較

実際に交通事故による骨折の入通院慰謝料の相場を、自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準別にみていきます。

働き盛りの大人のケースを例にして、平均の6か月とそれより軽症の3か月、治療が長引いた9か月の場合での入通院慰謝料の目安をみていきたいと思います。

6か月の場合

交通事故における骨折では、骨癒合(骨がくっついた状態)・リハビリが終わるまでの治療期間は、一般的に6か月程度とされています。

平均的な期間6か月のケースで、入院2か月・通院4か月とした交通事故における骨折の慰謝料相場です。

自賠責基準

自賠責基準では1日当たりに支払われる金額が4300円と決められています。入院でも通院でも1日当たりの金額が変わることはありません。

以下の2つの計算を行い、金額の低い方が実際にもらえる慰謝料になります。

①4300×通院期間

②4300×実通院日数×2

治療期間6か月で、ひと月に10日通院したとすると、

①4300×30日×6か月=77万4000円

②4300×(入院30日×2か月+通院10日×4か月)×2=86万円

となり、金額の低い①の77万4000円が実際の慰謝料になります。

任意保険基準

任意保険基準は各保険会社で異なり、非公開とされているため正確な金額がいくらになるかは分かりません。

そこで、以前にすべての保険会社が共通の基準として利用していた「旧任意保険支払基準」を参考におおまかな相場をみていきます。

任意保険基準は治療期間をもとに計算され、入院時と通院時では金額が異なります。また、実通院日数は慰謝料の金額に直接影響しないのが、自賠責基準と異なる点です。

旧任意保険支払基準をもとにした入院および通院の慰謝料算定表

| 入院→ 通院↓ | 0か月 | 1か月 | 2か月 | 3か月 | 4か月 | 5か月 | 6か月 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 0か月 | 0 | 25.2 | 50.4 | 75.6 | 95.8 | 113.4 | 128.5 |

| 1か月 | 12.6 | 37.8 | 63 | 85.7 | 104.6 | 121 | 134.8 |

| 2か月 | 25.2 | 50.4 | 73.1 | 94.5 | 112.2 | 127.3 | 141.1 |

| 3か月 | 37.8 | 60.5 | 81.9 | 102.1 | 118.5 | 133.6 | 146.1 |

| 4か月 | 47.9 | 69.3 | 89.5 | 108.4 | 124.8 | 138.6 | 151.1 |

| 5か月 | 56.7 | 76.9 | 95.8 | 114.7 | 129.8 | 143.6 | 154.9 |

| 6か月 | 64.3 | 83.2 | 102.1 | 119.7 | 134.8 | 147.4 | 157.4 |

単位:万円

上記の表から、入院2か月・通院4か月の慰謝料は、89万5000円になります。自賠責基準よりは高いものの、その差は大きなものではありません。

弁護士基準

弁護士基準の場合も治療期間をもとに算定表を用いて慰謝料の相場を計算します。弁護士基準で使われる表には軽傷用と重傷用の2種類があり、骨折では一般的に重傷用を使用します。

弁護士基準重傷用算定表

| 入院→ 通院↓ | 0か月 | 1か月 | 2か月 | 3か月 | 4か月 | 5か月 | 6か月 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 0か月 | 0 | 53 | 101 | 145 | 184 | 217 | 244 |

| 1か月 | 28 | 77 | 122 | 162 | 199 | 228 | 252 |

| 2か月 | 52 | 98 | 139 | 177 | 210 | 236 | 260 |

| 3か月 | 73 | 115 | 154 | 188 | 218 | 244 | 267 |

| 4か月 | 90 | 130 | 165 | 196 | 226 | 251 | 273 |

| 5か月 | 105 | 141 | 173 | 204 | 233 | 257 | 278 |

| 6か月 | 116 | 149 | 181 | 211 | 239 | 262 | 282 |

単位:万円

表のとおり、弁護士基準での慰謝料は165万円になります。

3か月の場合

交通事故による骨折の治療期間3か月で入院1か月、通院2か月(ひと月10日)の、慰謝料相場をみていきます。

自賠責基準

①4300×30日×3か月=38万7000円

②4300×(30日×1か月+10日×2か月)×2=43万円

となり、①の38万7000円が適用されます。

任意保険基準

上の表より、慰謝料額は50万4000円となり、こちらも自賠責基準とはそれほど差はありません。

弁護士基準

同じく上の表から慰謝料額は98万円となります。

ここでも弁護士基準が一番高く、自賠責基準の2倍以上になっています。

9か月の場合

交通事故による骨折の治療期間9か月で入院4か月・通院5か月(ひと月10日)のケースで、慰謝料の相場をみていきます。

自賠責基準

①4300×30日×9=116万1000円

②4300×(30日×4か月+10日×5か月)×2=146万2000円

となり、①の116万1000円が適用されます。

治療期間が長期に渡るため、自賠責保険でも100万円を超える高額の慰謝料が受け取れます。

任意保険基準

上の表より慰謝料額は、129万8000円となります。自賠責基準より大きくはなるものの、ここでもほとんど同じくらいの金額になっています。

弁護士基準

上の表から慰謝料額は233万円で自賠責基準の2倍以上、任意保険基準と比べても2倍近い金額になっています。

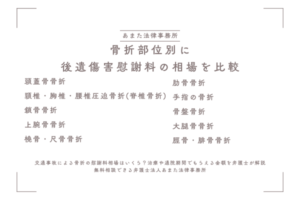

骨折部位別に後遺傷害慰謝料の相場を比較

交通事故で骨折したときの、後遺障害慰謝料の相場をみていきます。

交通事故の骨折では以下のような後遺症が残りやすく、金額は認定される等級に応じて決まります。

骨折で起きる可能性のある主な後遺症

| 後遺症の種類 | 認定される等級 | 症状 |

|---|---|---|

| 欠損障害 | 1級、2級、3級、4級、5級、7級 | 腕や足、手足の指など身体の一部が失われてしまう障害。欠損した部位や範囲によっては生活に支障をきたす可能性も高く、慰謝料も高額になりやすい |

| 短縮障害 | 8級、10級、13級 | 脚の骨を骨折することで、治った後も骨が元の長さより短くなってしまい、脚に左右差ができてしまう障害 |

| 機能障害 | 1級、5級、6級、8級、10級、12級 | 骨癒合が上手くいかず、指や腕、脚などの関節が自由に動かせず、可動域に制限が生じてしまう障害。動かせない範囲が広いほど、より重い等級に認定される可能性がある |

| 変形障害 | 7級、8級、10級、12級 | 骨癒合が上手くいかず、外から見てわかるほどの変形が残ったり、腕や脚に偽関節が生じて本来曲がるべきところとは別のところが曲がってしまう障害 |

| 神経障害 | 12級、14級 | 骨折により抹消神経等が損傷し、痛みや痺れ、熱さ、感覚麻痺などが残ってしまう障害 |

それぞれの算定基準ごとの等級別慰謝料額をみていきます。

任意保険基準についてははっきり分からないため省略しますが、傷害慰謝料と同様に自賠責基準プラス数十万円程度が相場と考えられます。

| 等級 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |

|---|---|---|

| 1級(要介護) | 1650 | 2800 |

| 1級 | 1150 | 2800 |

| 2級(要介護) | 1203 | 2370 |

| 2級 | 998 | 2370 |

| 3級 | 861 | 1990 |

| 4級 | 737 | 1670 |

| 5級 | 618 | 1400 |

| 6級 | 512 | 1180 |

| 7級 | 419 | 1000 |

| 8級 | 331 | 830 |

| 9級 | 249 | 690 |

| 10級 | 190 | 550 |

| 11級 | 136 | 420 |

| 12級 | 94 | 290 |

| 13級 | 57 | 180 |

| 14級 | 32 | 110 |

単位:万円

上の表をもとに、骨折の部位ごとに起こりやすい障害と慰謝料の相場をみていきます。

頭蓋骨骨折

交通事故で頭に強い衝撃を受けたときに発生する骨折です。

骨にヒビが入る線状骨折や骨が凹んでしまう陥没骨折などがあります。また脳にまで損傷が及ぶこともあり、ひどいと自力での行動や意思疎通ができなくなる遷延性意識障害(植物状態)や意識障害、注意障害などの高次脳機能障害が発生することもあります。

頭蓋骨骨折で認定の可能性がある後遺障害と慰謝料の相場

| 等級 | 後遺障害 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |

|---|---|---|---|

| 1級(要介護) | 神経の機能や精神に著しい障害が残り、常に介護を必要とする。 | 1650 | 2800 |

| 2級(要介護) | 神経の機能や精神に著しい障害が残り、随時介護を必要とする。 | 1203 | 2370 |

| 3級3号 | 神経の機能や精神に著しい障害が残り、生涯にわたって労務に就くことができない状態。 | 861 | 1990 |

| 5級2号 | 神経の機能や精神に著しい障害が残り、軽易な労務以外に就くことができない状態。 | 618 | 1400 |

| 7級4号 | 神経の機能や精神に障害が残り、軽易な労務以外に就くことができない状態。 | 419 | 1000 |

| 9級10号 | 神経の機能や精神に障害が残り、就ける労務に相当な制約が生じる。 | 249 | 690 |

| 12級13号 | 局部に頑固な神経症状が残った状態。 | 94 | 290 |

| 7級12号 | 頭部に手の平大以上の傷跡または頭蓋骨の欠損。 | 419 | 1000 |

| 12級14号 | 頭部に鶏卵大以上の傷跡または頭蓋骨の欠損。 | 94 | 290 |

単位:万円

慰謝料の相場は自賠責基準では最低94万円ですが、弁護士基準では最低でも290万円です。比較すると約3倍もの違いがあることがわかります。

頸椎・胸椎・腰椎圧迫骨折(脊椎骨折)

脊椎は一般に背骨といわれており、私たちの身体を支えている骨です。頸椎・胸椎・腰椎圧迫骨折はいずれも脊椎の部位を指し、どの骨を骨折したかで呼び方が変わります。

脊椎は24個の骨が連なってできており、上から7番目までが頸椎(頸部)、8~19番目までが胸椎(胸部)、20~24番目までが腰椎(腰部)と呼ばれます。

交通事故の衝撃で圧迫骨折を起こすと変形障害や運動障害により、手足が動かしづらくなったり、脊髄が損傷してしびれや麻痺が残りやすくなります。

頸椎・胸椎・腰椎圧迫骨折で認定の可能性がある後遺障害と慰謝料の相場

| 等級 | 後遺障害 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |

|---|---|---|---|

| 6級5号 | 脊柱に著しい変形や運動障害を残すもの。 | 512 | 1180 |

| 6級相当 | 頸部と腰部の両方の保持に困難で、常に硬性補装具を必要とする。 | 512 | 1180 |

| 8級2号 | 脊柱に運動障害を残すもの。 | 331 | 830 |

| 8級相当 | 脊柱に中程度の変形。頸部と腰部のいずれかの保持が困難で、硬性補装具を必要とする。 | 331 | 830 |

| 11級7号 | 脊柱に変形を残すもの。 | 136 | 420 |

| 12級13号 | 局部に頑固な神経症状。 | 94 | 290 |

| 14級9号 | 局部に神経症状。 | 32 | 110 |

単位:万円

鎖骨骨折

鎖骨骨折は自転車やバイクに乗っていて転倒したときなど、交通事故では比較的発生しやすく、骨折全体の1割程度を占めるといわれています。

首から肩にかけての鎖骨は肩甲骨とつながり、腕を身体に繋ぎとめる役割を果たしている骨です。鎖骨近端位骨折、鎖骨遠位端骨折、鎖骨骨幹部骨折の3種類があり、変形障害や機能障害が起こると関節や指が動かしにくくなる、偽関節が生じるなどの後遺症が残りやすくなります。

鎖骨骨折で認定の可能性がある後遺障害と慰謝料の相場

| 等級 | 後遺障害 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |

|---|---|---|---|

| 5級6号 | 一上肢の用を全廃(左右どちらかの肩・肘・手首の三大関節が硬直し、手指も動かない状態)。 | 618 | 1400 |

| 6級6号 | 左右どちらかの三大関節のうち2つで用を廃する(硬直など)状態。 | 512 | 1180 |

| 7級7号 | 片手の手指のうち5本または親指を含んだ4本の用を廃する状態。 | 419 | 1000 |

| 8級4号 | 片手の親指を含んだ3本の指または親指以外の4本の指で用を廃した状態。 | 331 | 830 |

| 8級6号 | 左右どちらかの三大関節のうち1つで用を廃した状態。 | 331 | 830 |

| 9級13号 | 片手の親指を含む2本の指または親指以外の3本の指で用を廃した状態。 | 249 | 690 |

| 10級7号 | 片手の親指または親指以外の2本で用を廃した状態。 | 190 | 550 |

| 10級10号 | 左右どちらかの三大関節のうち1つに著しい機能障害を残すもの。 | 190 | 550 |

| 12級5号 | 鎖骨に著しい変形が生じた状態。 | 94 | 290 |

| 12級6号 | 左右どちらかの三大関節のうち1つで機能障害を残すもの。 | 94 | 290 |

| 12級10号 | 片手の人差し指、中指、薬指の用を廃した状態。 | 94 | 290 |

| 12級13号 | 局部に頑固な神経症状。 | 94 | 290 |

| 13級6号 | 片手の小指で用を廃した状態。 | 57 | 180 |

| 14級9号 | 局部に神経症状。 | 32 | 110 |

単位:万円

上腕骨骨折

腕の肩から肘にかけての骨で、バイクや自転車に乗っていて転倒したときや歩行者としてぶつかられ、倒れて地面に腕を打ちつけたときなどに骨折しやすい部位です。

大きく近位端・遠位端・骨幹部骨折の3種類に分けられ、関節が動かしづらくなったり、偽関節が残って補装具なしでは腕を動かすのが難しいといった後遺障害が残る可能性があります。

上腕骨骨折で認定の可能性がある後遺障害と慰謝料の相場

| 等級 | 後遺障害 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |

|---|---|---|---|

| 1級4号 | 左右両方の腕の用を廃した状態。 | 1150 | 2800 |

| 5級6号 | 片方の腕で用を全廃。 | 618 | 1400 |

| 6級6号 | 片方の腕で三大関節のうち2つの用を廃した状態。 | 512 | 1180 |

| 7級9号 | 片方の腕で偽関節を残し、著しい運動障害が生じた状態。 | 419 | 1000 |

| 8級6号 | 片方の腕で三大関節のうち1つの用を廃した状態 | 331 | 830 |

| 8級8号 | 片方に偽関節を残した状態。 | 331 | 830 |

| 10級10号 | 片方の三大関節のうち1つの機能に著しい障害。 | 190 | 550 |

| 12級6号 | 片方の三大関節のうち1つの機能に障害。 | 94 | 290 |

| 12級8号 | 上腕骨の変形。 | 94 | 290 |

| 12級13号 | 局部に頑固な神経症状。 | 94 | 290 |

| 14級9号 | 局部に神経症状。 | 32 | 110 |

単位:万円

橈骨・尺骨骨折

肘と手首の間である前腕の2本の長管骨で、親指側が橈骨(とうこつ)、小指側が尺骨(しゃくこつ)と呼ばれ、肘と手首の関節の動きに関わっています。

遠位端、近位端、骨幹部の3種類の骨折が存在し、肘や手首の関節が動かしづらくなる、骨が歪んだままになる、偽関節が残るといった後遺症が生じる可能性があります。

橈骨・尺骨骨折で認定の可能性がある後遺障害と慰謝料の相場

| 等級 | 後遺障害 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |

|---|---|---|---|

| 7級9号 | 片方に偽関節が残り、著しい運動障害が生じる。 | 419 | 1000 |

| 8級6号 | 片方の三大関節のうち1つの用を廃する。 | 331 | 830 |

| 8級8号 | 片方の腕に偽関節を残す。 | 331 | 830 |

| 10級10号 | 片方の三大関節のうち1つの機能に著しい障害。 | 190 | 550 |

| 12級6号 | 片方の三大関節のうち1つの機能に障害。 | 94 | 290 |

| 12級8号 | 橈骨または尺骨の変形。 | 94 | 290 |

| 12級13号 | 局部に頑固な神経症状 | 94 | 290 |

| 14級9号 | 局部に神経症状。 | 32 | 110 |

単位:万円

肋骨骨折

背中から胸にかけて左右12本で構成される骨で、心臓や肺、内蔵などを保護する役目をもちます。

交通事故で転倒して地面で胸を打ったときや自動車を運転していてハンドルにぶつけたときなどに骨折が起こりやすく、一度に複数を骨折するケースもあります。

折れた肋骨が肺や内蔵などを傷つける危険性があるほか、骨が歪んでしまったり、神経障害が残ってしまったりすることがあります。

肋骨骨折で認定の可能性がある後遺障害と慰謝料の相場

| 等級 | 後遺障害 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |

|---|---|---|---|

| 12級5号 | 肋骨に著しい変形が残った状態。 | 94 | 290 |

| 12級13号 | 局部に頑固な神経症状。 | 94 | 290 |

| 14級9号 | 局部に神経症状。 | 32 | 110 |

単位:万円

手指の骨折

手の指の骨は基節骨、中節骨、末節骨の3種類からなり、交通事故で転倒し、地面に手をついた際に粉砕骨折や剥離骨折などを起こすことがあります。

指を骨折すると、指が腫れたり、血が溜まって爪が青黒くなったりといった症状が起き、骨の変形や指が曲げづらくなるといった後遺症が残りやすくなっています。

手指の骨折で認定の可能性がある後遺障害と慰謝料の相場

| 等級 | 後遺障害 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |

|---|---|---|---|

| 4級6号 | 両手の手指すべての用を廃した状態。 | 737 | 1670 |

| 7級7号 | 片方の手で5本の指すべてか親指を含んだ4本で用を廃する。 | 419 | 1000 |

| 8級4号 | 片手の親指を含む3本か親指以外の4本の用を廃する。 | 331 | 830 |

| 9級13号 | 片手の親指を含む2本か親指以外の3本の用を廃する。 | 331 | 690 |

| 10級7号 | 片手の親指または親指以外の2本の用を廃する。 | 190 | 550 |

| 12級10号 | 片手の人差し指、中指、薬指の用を廃する。 | 94 | 290 |

| 13級6号 | 片手の小指の用を廃する。 | 57 | 180 |

| 14級7号 | 片手の親指以外で指の途中にある2つの関節を曲げることができなくなった状態。 | 32 | 110 |

単位:万円

骨盤骨折

腰部にあり、左右一対になっている寛骨・仙骨・尾骨からなる骨です。

交通事故で車にはねられ、地面に投げ出されて腰を強く打ったときなどに起こりやすい骨折です。

上半身と下半身のつなぎ目となる重要な骨で、激しい痛みがあり身体を動かすのはもちろん、座ることも辛くなってしまいます。

骨盤を骨折すると、周りの内蔵や神経、膀胱、生殖器などまで傷つけてしまうおそれがあるほか、骨盤が歪む、股関節の可動範囲が狭くなる、人工関節が必要になる、片方の足が短くなる、女性であれば正常分娩が難しくなるといった後遺障害が残ることも少なくありません。

骨盤骨折で認定の可能性がある後遺障害と慰謝料の相場

| 等級 | 後遺障害 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |

|---|---|---|---|

| 8級5号 | 片方の脚を5センチ以上短縮。 | 830 | |

| 8級7号 | 片方の脚の三大関節(股関節・膝・足首)のうち1つの用を廃する。 | 830 | |

| 9級17号 | 生殖器への著しい障害。 | 690 | |

| 10級8号 | 片方の脚を3センチ以上短縮。 | 550 | |

| 10級11号 | 片方の脚で三大関節のうち1つの機能に著しい障害。 | 550 | |

| 11級10号 | 女性で産道が狭まり、正常分娩ができなくなった状態。 | 420 | |

| 12級5号 | 骨盤骨の著しい変形。 | 290 | |

| 12級7号 | 片方の脚の三大関節のうち1つの機能に障害。 | 290 | |

| 12級13号 | 局部に頑固な神経症状。 | 290 | |

| 13級8号 | 片方の脚を1センチ以上短縮。 | 180 | |

| 14級9号 | 局部に神経症状。 | 110 |

単位:万円

大腿骨骨折

股関節から膝にかけて太ももの中を通っている太い骨で、上から、大腿骨頭部・大腿骨頸部・大腿転子部・大腿転子部・大腿骨幹部・大腿骨顆部の6つで構成されます。

交通事故では、バイクで転倒して地面にぶつけた際などに骨折しやすいです。足にとって非常に重要な骨のため、骨折すると歩いたり走ったりはもちろん、立っていることも難しくなることがあります。

また、血の流れが悪く骨がくっつきにくいため、治療に時間がかかるのが特徴です。股関節が動かしづらい、偽関節が残る、可動範囲が狭くなる、下肢が短くなってしまうといった後遺障害が残ることも考えられます。

大腿骨骨折で認定の可能性がある後遺障害と慰謝料の相場

| 等級 | 後遺障害 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |

|---|---|---|---|

| 7級10号 | 片方の脚に偽関節が残り、著しい運動障害が残る状態。 | 419 | 1000 |

| 8級5号 | 片方の脚が5センチ以上短縮。 | 331 | 830 |

| 8級7号 | 片方の脚で三大関節のうち1つの用を廃する。 | 331 | 830 |

| 8級9号 | 片方の脚に偽関節が残る状態。 | 331 | 830 |

| 10級8号 | 片方の脚を3センチ以上短縮。 | 190 | 550 |

| 10級11号 | 片方の脚で三大関節のうち1つの機能に著しい障害。 | 190 | 550 |

| 12級7号 | 片方の脚で三大関節の機能に障害。 | 94 | 290 |

| 12級8号 | 大腿骨の変形。 | 94 | 290 |

| 12級13号 | 局部に頑固な神経症状。 | 94 | 290 |

| 13級8号 | 片方の脚を1センチ以上短縮。 | 57 | 180 |

| 14級9号 | 局部に神経症状。 | 32 | 110 |

単位:万円

脛骨・腓骨骨折

膝から足首にかけての2本の骨で、親指側にあってすねの部分にあたる太い骨を脛骨、小指側の細い骨を腓骨といいます。

バイクや自転車の交通事故で転倒した際に骨折してしまうことが多く、足首や膝の関節が動かしにくくなる、骨が変形してしまう、偽関節が残るといった後遺障害もみられます。

脛骨・腓骨骨折で認定の可能性がある後遺障害と慰謝料の相場

| 等級 | 後遺障害 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |

|---|---|---|---|

| 7級10号 | 片方の脚に偽関節が残り、著しい運動障害が生じる。 | 419 | 1000 |

| 8級5号 | 片方の脚を5センチ以上短縮。 | 331 | 830 |

| 8級7号 | 片方の脚で三大関節のうち1つの用を廃する。 | 331 | 830 |

| 8級9号 | 片方の脚に偽関節が残る。 | 331 | 830 |

| 9級15号 | 片方の脚で足の指すべての用を廃する。 | 249 | 690 |

| 10級8号 | 片方の脚を3センチ以上短縮。 | 190 | 550 |

| 10級11号 | 片方の脚で三大関節のうち1つの機能で著しい障害。 | 190 | 550 |

| 11級9号 | 片方の足で親指(第1の足指)を含む2本の用を廃する。 | 136 | 420 |

| 12級7号 | 片方の脚で三大関節のうち1つの機能で障害。 | 94 | 290 |

| 12級8号 | 脛骨、腓骨の変形。 | 94 | 290 |

| 12級12号 | 片方の足で親指または親指以外の4本の用を廃する。 | 94 | 290 |

| 12級13号 | 局部に頑固な神経症状。 | 94 | 290 |

| 13級8号 | 片方の脚を3センチ以上短縮。 | 57 | 180 |

| 13級10号 | 片方の足で人差し指(第2の足指)または人差し指を含む指2本または中指(第3の足指)以下の3本の用を廃する。 | 57 | 180 |

| 14級8号 | 片方の足で中指以下の1本または指2本の用を廃する。 | 32 | 110 |

| 14級9号 | 局部に神経症状。 | 32 | 110 |

単位:万円

上に示した入通院慰謝料、後遺障害慰謝料はともに目安であり、実際の慰謝料は通院期間や日数、障害の程度や過失割合などで変わることがあります。

骨折による交通事故の慰謝料を適切に受け取る方法

交通事故で骨折して慰謝料を請求するときには、きちんとした治療等を行っていないと慰謝料が相場よりも減額されてしまう可能性があるので気を付けましょう。

適切な慰謝料を受け取るために注意すべきポイントを解説します。

治療は完治するまで続ける

交通事故による骨折の治療は、医師から完治または病状固定の診断を受けるまで続けるようにしてください。

自分の勝手な判断でやめてしまうと「実は大したケガではないのでは」と思われる理由になります。よって慰謝料を減額する口実にされたり、後遺障害認定に悪影響を与えることがあります。

治療が長期にわたると、途中で保険会社が治療費の打ち切りを提示してくることがありますが、まだ治療が必要なら素直に応じることはありません。医師に頼んで治療の必要性を訴える「意見書」を書いてもらえば、治療費の支払い延長を保険会社と交渉できます。

しかし、治療費の支払いは保険会社のサービスであって義務ではないため、被害者の同意がなくても治療費が打ち切られてしまうことはあります。

お金よりも治療を優先するようにしましょう。

医師に適切な診断書を書いてもらう

交通事故の骨折で後遺症が残ってしまったときには、医師に診断書を書いてもらいましょう。認定を受ければ、後遺障害慰謝料を請求することができます。

後遺障害は治療期間で判断される入通院慰謝料と異なり、きちんとした後遺障害診断書を作成してもらえるかが重要です。内容が適切ではない診断書は、認定されない、認定されても低い等級になるといった原因になります。結果、慰謝料にも大きな影響をおよぼします。

出来上がった診断書を見て書き漏らしていることがあれば、追記してもらいましょう。

慰謝料は弁護士基準で算定する

交通事故の骨折で慰謝料を請求するさいは、弁護士基準を利用しましょう。

慰謝料には傷害慰謝料、後遺障害慰謝料がありますが、どちらも相場が高額なのは弁護士基準です。特に後遺障害の場合は、弁護士基準と自賠責基準で1000万円以上の差がつくこともあります。

適正な慰謝料を受け取るには、弁護士に依頼して弁護士基準での慰謝料請求が望ましいといえます。相談は無料、着手金は無料といったサービスを実施している弁護士事務所なら、気軽に相談しやすいでしょう。交通事故で骨折してしまい慰謝料の請求に悩んでいるのなら、弁護士へ相談してください。

交通事故による骨折の慰謝料についてまとめ

交通事故による骨折の慰謝料相場は、怪我や後遺症の程度で変わってきますし、どの計算基準を使うかによって大幅に変わってきます。

慰謝料の相場が高いのは、弁護士基準です。慰謝料はケガの治療や今後の生活にも関わる大切なお金ですから、被害者が本来受け取るべき相場といえる弁護士基準で請求するのがおすすめです。

ぜひ弁護士に相談して、弁護士基準による慰謝料を受け取ってください。

交通事故の事件に強い弁護士によるそれぞれに合わせた適切なサポートを受けることで、骨折の慰謝料に関する不安や悩みを解決できるでしょう。

2010年、早稲田大学卒業後、同大学大学院法務研究科を修了し、2016年東京弁護士会にて弁護士登録。都内法律事務所での勤務を経て独立し、数多くの人を助けたいという想いから「弁護士法人あまた法律事務所」を設立。

▶︎柔軟な料金設定

・初回相談【無料】

・ご相談内容によっては【着手金無料】

▶︎いつでもご相談いただけます

・【土日・祝日】ご相談OK

・【夜間】ご相談OK

・【即日】ご相談OK

1.交通事故の無料相談窓口

tel:0120-651-316

2.債務整理の無料相談窓口

tel:0120-783-748

3.総合お問い合わせページはこちら

- すべて弁護士の私にお任せください!!

弁護士が示談交渉、慰謝料の増額をサポート!- 交通事故のご相談はコチラ