誹謗中傷の加害者はどんな投稿をしている?

ネットに誹謗中傷を書き込んだことが原因で責任を追及されてしまった人たちはどんな投稿をしていたのか、実例と基準を解説します。

誹謗中傷にあたる投稿とは

ネットやSNSの投稿では、何気ない書き込みが犯罪へとつながります。誹謗中傷と判断される書き込みの例を紹介します。

- 気に入らない知り合いについて「○○はバカ」「○○キモイ」と悪口を投稿した。

- 「職場の○○は上司と不倫している」と噂で聞いた情報を投稿した。

- 「○○が犯罪を起こした」という内容のツイートを見て、真偽は分からないまま、「○○死ねばいいのに」と書き込んだ。

どんな投稿が誹謗中傷にあたるのか

次に、具体的に上記の投稿のどの部分が問題となるのかを解説します。

基準の1つとして、その発言を不特定の第三者が見ることができるか否かという基準があります。

法律上の犯罪と判断される場合、その多くは名誉毀損や侮辱罪にあたりますが、これらの要件として、公然となされた発言であることが定められているためです。ネット上なら、相手にしか見られないDMの場合は、これに当たりません。

一方で、会員制の掲示板や少人数しか見られない「鍵アカウント」のように、特定の人にしか見られないようになっていても、投稿が自分以外の多数の人に見られる状態にある場合は誹謗中傷と判断される可能性が高いといえます。

特定の人物の評価や信頼を貶めたり、特定の誰かを侮辱したりする書き込みは誹謗中傷にあたります。

名誉毀損や侮辱罪は人の名誉を侵害したり、侮辱したとき適用されるものですが、ここでいう「人」とは特定の人を指しています。

ただの悪口はもちろん、特定の人物や企業等に、

「あいつは過去に犯罪を犯している」

「あの会社はブラックだ」 といった内容の投稿は控えるようにしたほうがいいでしょう。

他には、本人が望まない個人情報を勝手にばらしてしまう行為も問題となるケースがあります。こうした行為は、プライバシーの侵害として民事で損害賠償請求されてしまう理由になりえます。

また、勝手に写真などを使用した場合は、肖像権の侵害になります。

誹謗中傷の加害者はどうなるのか

ネットでの投稿が原因で加害者になってしまうと、最悪の場合、実際に犯罪として起訴されたり、高額な賠償金を請求されたりする可能性があります。

実際に起訴されたケース

2017年に起きた東名高速道路でのあおり運転死亡事件で、加害者と全く無関係な企業に対して、勤務先と名指しするデマを書き込んだとして50代男性が起訴され、罰金30万円の判決が出ています。

刑事事件として起訴され有罪になれば、刑罰を科されるだけでなく、前科もついてしまうため、その後の人生に影響が出てしまうでしょう。

高額な賠償金を請求されたケース

SNSで他人の写真を使って勝手にアカウントを作成したうえ、掲示板でそのアカウントを使用し他人を中傷する内容を投稿した男性に被害者が損害賠償を求めた裁判で、2017年8月、裁判所は加害者に対して130万円の支払いを命じました。

誹謗中傷の加害者はどのように特定されるか

もし、あなたがネットで誰かを誹謗中傷してしまったとき、被害者がどうやって加害者があなたであることを特定するか、その手順を解説します。

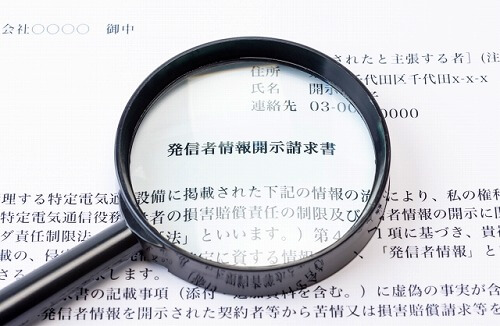

サイトの運営者は投稿を行ったユーザーのIPアドレスや投稿時刻を証明するタイムスタンプを保有しています。加害者を特定する場合、最初に、運営にこうした情報の開示を求めます。運営が応じない場合は、裁判所に仮処分の申し立てを行います。

IPアドレスをもとに、加害者が契約しているインターネット事業者(プロバイダ)を特定します。こうした事業者は、加害者の氏名や住所といった個人情報を保有しています。

プロバイダ責任制限法第4条に基づき、プロバイダに対して発信者の情報開示を請求します。請求を受けたプロバイダは、加害者に対して情報を開示してもいいかを尋ねる意見照会書を送付します。

もし開示を認めると、被害者側にあなたの名前や住所などの情報が通知されます。この時点では、開示するかどうかは任意のため、拒否しても問題ありません。

加害者の特定後、被害者はあなたを刑事告訴したり、民事での損害賠償や慰謝料などを請求します。

自分が誹謗中傷してしまったらどうする?

もしも、自分が過去にした書き込みが誹謗中傷にあたるかもしれないと思ったときにはどうすればよいのでしょうか。

気づいたらすぐに投稿を削除

自分の投稿が誹謗中傷になる可能性があるなら、すぐに該当の書き込みを削除するようにしてください。

SNSにはTwitterのリツイート機能のように、簡単に投稿を拡散できる機能が備わっています。放っておくと、思わぬところに投稿が拡散して多くの人の目に触れるようになれば、それだけあなたの罪も重くなってしまう可能性があります。

投稿が罪になるかを確認

削除を済ませたら、自分の書き込みが実際に犯罪となってしまうのか確認します。自分だけでは判断ができないと思われるので、弁護士など法律の専門家に相談して判断を仰ぐことをおすすめします。

投稿がどのような罪になるかにくわえて、今後どうすべきかのアドバイスをもらうこともできます。

被害者が法的措置をとった場合はどうするか

書き込みを消したとして、それだけで被害者に許してもらえるとは限りません。相手は加害者を特定して法的措置をとろうとするでしょうし、自宅に情報開示の意見照会書などが送られてくるかもしれません。

意見照会書が届いたとしたら、相手が裁判や刑事告訴を検討している可能性が高いと考えるべきです。こうしたときも、弁護士など専門家に相談すれば、裁判でも力になってもらえるので安心です。

誹謗中傷の加害者にならないためにできること

ここまで、誹謗中傷の加害者になるとどうなるか、なってしまったらどうすればいいかを解説してきましたが、一番よいのは最初から加害者にならないことです。

そこで最後に、加害者にならないために注意すべきことを解説します。

インターネットはなにを書いてもよい場所ではない

ネットやSNSは、自分の気持ちや考えを気軽に投稿できるのが魅力ですが、その分、何気なく他人を傷つける書き込みを行ってしまう危険性もあります。

インターネットだからなにを投稿してよいわけではなく、日常生活と同じように許されない発言があることをしっかりと認識しておきましょう。

投稿前に確認する

投稿を書き終えたら、送信する前にもう一度、書き込みの内容が誹謗中傷など犯罪にあたるものでないことを確認するようにしましょう。投稿前に、誰かを傷つける内容になっていないか、他人の個人情報が含まれていないかの再確認を行います。

ネット上では誰もが加害者になり得る

スマホの普及により、インターネットやSNSの利用が広まった現代では、誰もがネット上での誹謗中傷の被害者にも加害者にもなり得ます。

匿名だから大丈夫だろうという思い込みは禁物ですし、フォロワーが少なくても特定の投稿が爆発的に拡散されることもあります。

まとめ

誹謗中傷の加害者になってしまうと、相手を傷つけるのはもちろん、刑事・民事で罪に問われて自分にまで悪影響をもたらします。そうなってしまわないよう、普段から投稿の内容に注意を払うようにしましょう。

もし、自分の過去の書き込みが誹謗中傷にあたるかもしれないと心配な方は、早めに弁護士など法律の専門家に相談するようにしてください。